Gaétan Laroche (université de Laval) et Marie-Christine Durrieu (CBMN) sont lauréats de l’AAP STS 2024 « Mobilité entrante courte durée ».

Collaborant depuis près de 20 ans, ils ont tissé au fil des années un partenariat scientifique dédié à la synthèse de biomatériaux bioactifs pour des applications osseuses et vasculaires.

A l'occasion de la venue de Gaétan Laroche au CBMN du 2 au 9 novembre 2025, ils reviennent sur l’intérêt de cette mobilité pour l’avancée de leurs travaux de recherche.

-

Pouvez-vous vous présenter tous les deux en quelques mots ?

Gaétan Laroche : Je suis professeur titulaire au département de génie des matériaux de la Faculté des sciences et de génie de l’université Laval et membre du Centre de Recherche sur les Matériaux Avancés (CERMA). Je fais également partie du Centre Québécois sur les Matériaux Fonctionnels (CQMF).

Mes travaux actuels, réalisés au Centre de recherche du CHU de Québec, portent sur la modification de surface des biomatériaux implantables chez le patient pour en améliorer la biocompatibilité. J’essaye d’établir des corrélations entre les caractéristiques électriques et énergétiques des plasmas et les modifications qui s’ensuivent à la surface de matériaux traités dans ces environnements hautement réactifs. Cette compréhension permet de développer des stratégies pour optimiser la biocompatibilité de matériaux biomédicaux notamment vasculaires et orthopédiques.

Marie-Christine Durrieu : Je suis directrice de recherche Inserm et responsable de l’équipe Chemical Biology & Supramolecular Chemistry / BIOdevices, BIOmaterials & BIOengineering (3 BIO’s) au sein de l'Institut de Chimie & Biologie des Membranes & des Nano-objets (CBMN).

Chimiste de formation, j’ai découvert la conception et l’élaboration de biomatériaux innovants lors de mon doctorat, avec une application vasculaire. Cette immersion soudaine dans le vaste domaine de la biologie cellulaire m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances et d’élargir ma vision scientifique. J’y ai découvert un univers fascinant, une passion que j’essaie aujourd’hui de transmettre à mes étudiants. Après mon recrutement comme chargée de recherche Inserm, j’ai pris la direction de l’équipe "chimie pour les biomatériaux" de mon précédent laboratoire, où j’ai recentré mes recherches sur la fonctionnalisation chimique de biomatériaux pour des applications vasculaires et osseuses. Je me suis alors intéressée aux mécanismes par lesquels des molécules novatrices et des matériaux aux propriétés physico-chimiques et mécaniques spécifiques influencent le comportement des cellules souches adultes.

C’est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'importance cruciale de collaborer avec des chercheurs aux compétences diversifiées, couvrant des domaines allant de la chimie à la biologie, en passant par la physique et les mathématiques.

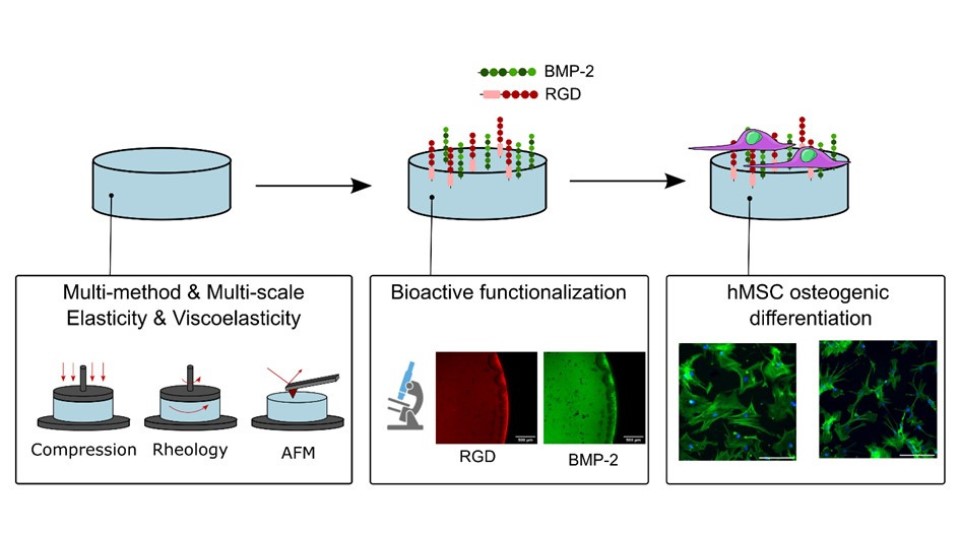

Crédits illustration : Cristina Lopez-Serrano, doctorante en cotutelle universités Laval/Bordeaux - Synthèse d’hydrogels bioactifs innovants aux propriétés mécaniques contrôlées - ACS Applied Materials & Interfaces 2024, doi.org/10.1021/acsami.4c10755

- Comment est née votre collaboration ?

MCD : Notre collaboration a quasiment 20 ans ! Elle a débuté en 2007 suite à l’obtention d’un financement FRSQ-INSERM sur un projet de collaboration internationale. En tant que jeune chercheure, j’étais ravie et enthousiaste que Gaëtan accepte de collaborer avec moi ! Cette première rencontre a été déterminante : elle nous a permis de faire connaissance, de découvrir le plaisir de travailler ensemble et de poser les bases d’une collaboration sur les biomatériaux et l’ingénierie tissulaire. Ce partenariat s’est ensuite épanoui en une coopération scientifique solide et fructueuse, accompagnée d’une belle amitié.

GL : Mon lien avec Bordeaux remonte même à plus loin que 2007 ! Quand j’étais en thèse en 1988, j’étais venu faire un séjour de recherche dans les équipes de Jean Dufourcq et d’Erik Dufourc. Cette toute première collaboration franco-québécoise a d’ailleurs donné lieu à deux articles qui sont les deuxième et troisième de ma carrière scientifique. Il y a toujours eu des relations fortes entre le Québec et Bordeaux ce qui a permis à de nombreux étudiants comme moi et Marie-Christine de trouver leurs premiers financements pour initier des collaborations et nouer des liens avec d’autres chercheurs rencontrés sur place.

MCD : Ces échanges et partenariats internationaux sont des démarches à promouvoir auprès des jeunes chercheurs. Ce sont des expériences bien souvent fondatrices dans un parcours scientifique et il nous revient donc, en tant qu’encadrants, d’encourager nos étudiants à s’en emparer. Par exemple, dans le cadre de notre premier projet de collaboration internationale et tous ceux qui ont suivi, nous avons toujours saisi l’opportunité d'envoyer au sein de nos équipes, des deux côtés de l'Atlantique, les jeunes chercheurs que nous accompagnons et à ce titre nous avons accompagné 6 doctorats en cotutelle (une en cours). Cela crée un contexte favorable à la découverte de travaux innovants menés par des collègues qui deviennent ensuite des collaborateurs et c’est très enrichissant.

Les exemples d’échanges fructueux, tant pour nos recherches que pour nos équipes, sont nombreux.

- Vous êtes lauréats de l'AAP mobilité entrante courte durée 2024 du département STS, qu'est-ce que vous apporte ce soutien ?

MCD et GL : D’abord cette mobilité nous a permis d’avancer sur les travaux que nous menons conjointement sur la synthèse de matériaux (comme des hydrogels) pour l’ingénierie du tissu osseux. Nous visons à développer une stratégie chimique innovante qui nous permettrait de cultiver les cellules souches mésenchymateuses d’un patient et de les différencier en cellules osseuses à court terme, dans le but d’une application en ingénierie tissulaire. Les applications à court terme visent à développer une méthode innovante pour la production rapide et à haut rendement de cellules osseuses à partir de cellules souches adultes d’un patient. En effet, il n’est actuellement pas possible de maîtriser entièrement la différenciation des cellules souches adultes vers une lignée spécifique. À plus long terme, ce type de revêtement pourrait être étendu à tous les biomatériaux implantables ou injectables.

MCD : Cette récente mobilité de Gaétan, financée par STS, avait pour objectif de renforcer une collaboration avec Luc Vellutini, professeur des universités en chimie et membre de l’ISM, dans le cadre du projet de thèse de Mélissa Kosovari, actuellement en cotutelle entre Laval et Bordeaux sous la direction de Gaëtan et moi-même. Lors de la visite de Gaétan à Bordeaux en 2022, alors que nous participions à un congrès sur les biomatériaux, nous avons pris l'initiative d'organiser une rencontre avec Luc. Ces échanges ont été particulièrement fructueux et appréciés, au point que Gaëtan et moi-même avons été invités à donner deux conférences invitées en duo lors du GDR B2i « Bio-ingénierie des interfaces », qui s'est tenu aux Houches en janvier 2023. Nous avons rapidement constaté que travailler ensemble sur ce projet serait particulièrement pertinent. C’est ainsi que nous avons lancé cette collaboration, et le séjour de recherche de Gaétan nous permet aujourd’hui de finaliser les modalités de cette nouvelle coopération. Les échanges avec Luc, dans le cadre de notre partenariat avec Gaétan, ont également été bénéfiques pour mon équipe, notamment en facilitant un transfert de technologies de l'ISM vers le CBMN, ce qui représente un véritable atout pour le CBMN. Les exemples d’échanges fructueux, tant pour nos recherches que pour nos équipes, sont nombreux.

GL : Cette mobilité m'a également offert l'opportunité de me former auprès d’équipes bordelaises disposant d’une expertise pointue dans des techniques particulièrement pertinentes pour mes travaux. J’ai ainsi eu l’occasion d’échanger avec le personnel de l’équipe « Multiscale Biophysique » du CBMN et de me familiariser avec le microscope à force atomique (AFM), une technique qui me sera précieuse pour mesurer la force d’interaction des anticorps sur les surfaces.

Au-delà du renforcement de notre coopération scientifique et du confort de travail qu'offre le présentiel par rapport au distanciel, cette mobilité visait également à créer des conditions propices à l’émergence de nouvelles collaborations. Marie-Christine a organisé plusieurs rencontres scientifiques durant mon séjour. J'ai ainsi profité de l’occasion pour présenter mes recherches en cours sur la modification de matériaux de surface par plasma lors de la journée scientifique de l’équipe « Chemical Biology & Supramolecular Chemistry » du CBMN, organisée par Marie-Christine et Yann Ferrand. L’objectif de cette modification est d’optimiser la fonctionnalisation des surfaces et de conjuguer des molécules apportant des propriétés spécifiques, avec pour finalité le recrutement de cellules progénitrices endothéliales sur ces matériaux. Cette présentation m’a permis d’échanger avec les équipes de l'IECB et du CBMN, en esquissant des pistes de collaboration qui, je l'espère, aboutiront à de futurs projets. J’ai également eu l’opportunité de discuter avec les membres des cinq équipes du laboratoire lors de leurs présentations annuelles, ce qui m’a ouvert à des domaines de recherche que je connaissais moins bien.

Ce type d’appel à projet qui propose des mobilités courtes est nécessaire et beaucoup plus accessible que ceux qui financent des séjours plus longs.

MCD : Gaétan a également donné un cours intitulé « Interaction between cells and biomaterials: the importance on size, conformation and organization of biomimetic cues» aux étudiants de première et deuxième année du Master professionnel Ingénierie de la Santé, parcours Biomatériaux et Dispositifs Médicaux (BiDiM) de l’Université de Bordeaux. J’ai souhaité organiser cet échange avec les étudiants en concertation avec Damien Le Nihouannen, responsable de ce Master. C’était une véritable opportunité pour ces jeunes, qui n’ont pas tous les jours l’occasion de dialoguer avec un professeur nord-américain. Ils ont pu poser leurs questions dans une atmosphère détendue, et cette rencontre, dans le cadre de ce master professionnel, a également enrichi leur réflexion sur la construction de leur carrière et a pu leur offrir des idées de métiers.

GL : Au-delà des résultats scientifiques obtenus, et pour continuer sur le thème de l’apprentissage des savoirs, un intérêt majeur de cette collaboration est la formation des étudiants via les échanges entre le Canada et la France. Les cotutelles de thèse qui naissent notamment durant nos séjours de recherche, leur permettent de réaliser une partie de leurs études dans l’un et l’autre pays. Ainsi, ils développent des compétences variées et découvrent des modes de fonctionnement différents, dans des environnements divers. A la fin de leur doctorat, ils obtiennent un diplôme des deux pays, double diplôme qu’ils peuvent valoriser lors de la suite de leur parcours. Cela a été le cas pour tous nos doctorants en cotutelle. C’est donc une véritable opportunité professionnelle pour eux mais aussi une chance pour ceux qui les embauchent car ils bénéficient ainsi de personnels hautement qualifiés.

- Et plus généralement, que pensez-vous du principe des mobilités courte durée ?

GL et MCD : Ce type d’appel à projet qui propose des mobilités courtes est nécessaire et beaucoup plus accessible que ceux qui financent des séjours plus longs. Si ces derniers peuvent se montrer utiles et déterminants dans certains contextes, il reste qu’il est souvent difficile de s’absenter 3 ou 6 mois.

Les mobilités courtes, de quelques jours ou semaines, représentent un excellent compromis, car elles favorisent les échanges tout en offrant des opportunités de créer des cadres propices à la mise en place de collaborations futures. Il s'avère également bien plus efficace que les échanges par visioconférence. Avec la pandémie de Covid, l'usage du distanciel s’est généralisé dans nos milieux professionnels, ce qui a grandement facilité le suivi régulier des projets que nous menons. Toutefois, c’est aussi agréable de se voir en vrai ! Le présentiel ajoute à nos échanges, il n’est en rien superflu. De fait, il s’avère complémentaire du distanciel et permet à nos collaborations de se consolider et de s’enrichir. En résumé, ces mobilités courtes sont essentielles pour l’avancée de nos recherches !

Interview réalisée par Jean-Michel Blanc et Clémence Faure

Crédits photo - Clémence Faure et Alexandra Prévot

AAP mobilités entrantes courte durée

Depuis 2024, le Département STS souhaite soutenir les mobilités entrantes de chercheur.es/enseignants-chercheurs statutaires sur des périodes courtes.

Le but de ce soutien est de stimuler les échanges de compétences technologiques et les dynamiques de recherche au plus haut niveau ainsi qu’augmenter l’attractivité du département et de ses unités notamment à l’international.

Pour en savoir plus sur l'AAP Mobilités entrantes courte durée du département et connaître les lauréats des années précédentes, c'est ici !